HOME > News & Topics

新着情報

2025年11月 9日

- 神尾准教授が第74回佐藤賞を受賞しました

- 神尾宜昌准教授が第74回佐藤賞を受賞しました。佐藤賞とは、日大歯学部の創設者である佐藤運雄先生をたたえる「佐藤会」の中で授与される賞で、学術研究で顕著な功績を上げた若手の研究者に贈られるものです。おめでとうございます!

受賞内容

「口腔細菌とインフルエンザウイルス感染―歯科医療によるインフルエンザ予防の可能性」

2025年10月 1日

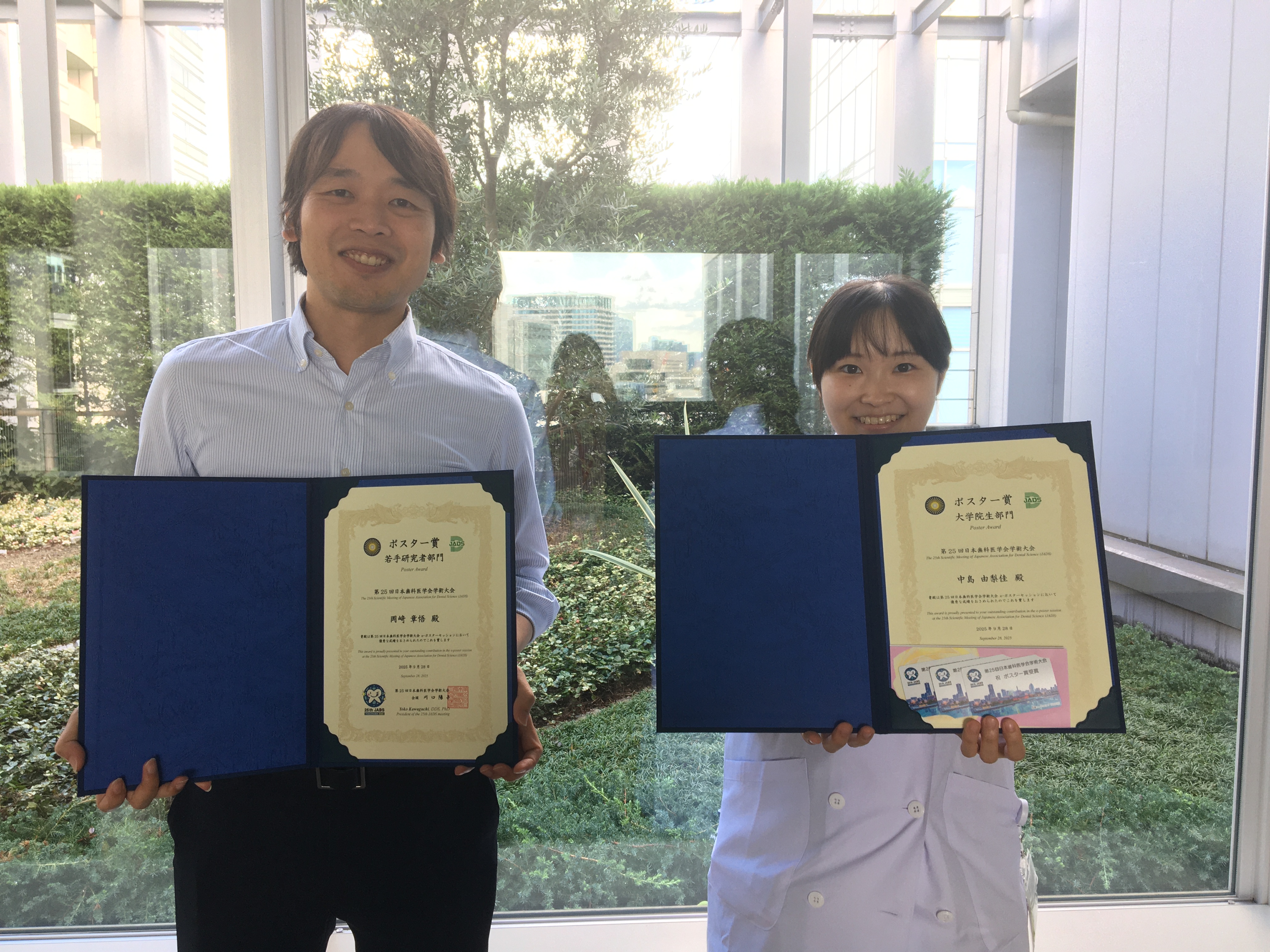

- 第25回日本歯科医学会でポスター賞をW受賞しました

- 4年に一度開催される日本歯科医学会学術大会(9/26-9/28パシフィコ横浜)において、岡﨑章悟助教が「若手研究者ポスター賞」を、大学院生の中島由梨佳先生が「⼤学院⽣ポスター賞」を受賞しました。おめでとうございます!

発表演題

治療抵抗性頭頸部扁平上皮癌を標的とした治療薬の同定(岡﨑章悟)

口腔微小環境は口腔扁平上皮癌の進展に影響する(中島由梨佳)

2025年5月31日

- Instagram「知ると面白い!歯学研究の世界~最新の研究」にインフル研究が紹介されました

-

- (以下、歯学部のHPより)

- 一般社団法人日本私立歯科大学協会は株式会社EPARKおよびエンパワーヘルスケア株式会社との連携事業として、Instagramでわかりやすく、「知ると面白い!歯学研究の世界~最新の研究」の発信を開始しました。

- その第1回において、 神尾宜昌准教授らの研究「お口の健康がインフル予防につながる?」 が取り上げられました

詳細については,以下のURLから御覧ください ——————————————————————————————————————

お口の健康が、インフルエンザ予防につながる!?

日本大学歯学部感染症免疫学講座の研究で、驚きの事実が明らかに…! これまで、歯周病とインフルエンザ感染には関係があるといわれていましたが、そのメカニズムは不明でした…

今回の研究で、新たに歯周病関連細菌が出す酵素「ジンジパイン」が影響していることが明らかになりました!

ジンジパインの作用とは?

ジンジパインはインフルエンザウイルスの表面にある「ヘマグルチニン」を切断します。その結果、ウイルスが細胞に侵入しやすくなり、感染が促進されることが分かりました。

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 私立歯科大学受験情報

https://www.shikadaikyo.or.jp/

EPARK歯科【公式instagram】

https://www.instagram.com/p/DJGg7WOTAkY/?locale=ja_JP&img_index=1

- 一般社団法人日本私立歯科大学協会は株式会社EPARKおよびエンパワーヘルスケア株式会社との連携事業として、Instagramでわかりやすく、「知ると面白い!歯学研究の世界~最新の研究」の発信を開始しました。

2025年3月25日

- 「新時代の夜明け;肺炎対策における歯科のミッション」が発刊

-

- 歯界展望4月号において、米山武義先生(米山歯科クリニック)と「成人肺炎診療ガイドライン2024;新時代の夜明け 誤嚥性肺炎予防に果たす歯科の役割」を企画、執筆させて頂きました。

日本呼吸器学会発刊の成人肺炎診療ガイドライン 作成委員会委員長の迎 寛教授(長崎大学医学部呼吸器内科)は、「肺炎予防における歯科への期待」を、岩永直樹先生(長崎大学;ガイドライン作成委員, 作成事務局兼務)は、「口腔細菌研究の重要性と医科歯科連携による健康寿命延伸の期待」を、さらに、丸山貴也先生(三重県立一志病院院長;ガイドライン作成委員, 口腔ケアの項目とりまとめ担当)は、「肺炎予防における口腔ケア普及の必要性」を述べてくださっています。

昨年の歯科医師会雑誌(7・8月号)・座談会の要約版ともいえる非常に重要な内容となっております。「肺炎予防において口腔ケアはワクチンと共に両輪となっています」。 ぜひご一読下さい。 - 朝日新聞にて「歯周病菌 インフル感染促す働き」が掲載されました

-

- 朝日新聞の朝刊(2月19日全国版)に、歯周病菌とインフルエンザの研究が紹介されました。口腔と全身との関連の重要性、注目の高さが伺えます。

今シーズン、ヒトのインフルエンザ流行は落ち着きましたが、鳥インフルエンザは過去に例をみないほどの流行が起こっています。国は、新型インフルのパンデミックに備えるために、ワクチン開発と備蓄を始めています。季節性のインフルエンザウイルスやコロナウイルスの流行に加え、今後、これらの変異ウイルスによる新たなパンデミックが起こる恐れもあります。

口腔・口腔細菌・口腔健康管理とウイルスとの関連研究はますます重要になると思います。

- 日本歯科新聞の1面で「インフルエンザと歯周病の研究」が紹介されました

-

- 日本歯科新聞さんが、1月で記事が多い中、1面で大きく私たちの研究成果を紹介して下さいました。

- 「インフルエンザと歯周病の研究」が朝日新聞デジタルで紹介されました

-

- 「歯周病がインフルエンザ感染を促進 原因菌が悪影響、日大チーム確認」

以下、朝日新聞デジタルさんの記事へのリンクです

https://www.asahi.com/articles/AST1G560WT1GULBH001M.html?iref=pc_tech_science_$PAGE_TYPE_EN_list_n

- 歯周病原菌によるインフルエンザウイルス感染促進機序を明らかに

-

- 神尾准教授の論文、「Porphyromonas gingivalis gingipain potentially activates influenza A virus infectivity through proteolytic cleavage of viral hemagglutinin」が、J Biol Chem に受理されました。やはり米国の学会関連の伝統雑誌であるJBC、J. Immunology、 J. virology等への受理は、リバイスの大変さもありうれしいものです。新規電子ジャーナルの台頭等があり、学会関連雑誌のIFが軒並み下がっているのは残念ですが、IFに変えられない価値があろうかと思います。(それにしても苦労を鑑みますと以前の数値位には戻ってほしいものですが・・)。

-

現在猛威を振るっているインフルエンザは、主に高齢者においてはしばしば重症化し死に至ります。このため、特に高齢者に対するインフルエンザ予防対策は重要です。

- Porphyromonas gingivalis がインフルエンザウイルスに及ぼす影響

インフルエンザウイルスが宿主細胞へ侵入するには、ウイルス表面にあるヘマグルチニン(HA)が宿主細胞にある受容体(シアル酸)と結合し、ウイルスが宿主細胞内に取り込まれる必要があります。その後、ウイルスと宿主細胞は膜融合しますが、この融合にはHAが前もってタンパク質分解酵素によって切断・開裂されていることが必須です。HAが開裂することで、インフルエンザウイルスが宿主細胞に初めて感染できるようになるため、HAの開裂は感染の成立において最重要です。この開裂においてインフルエンザウイルスは、主に宿主細胞由来のタンパク質分解酵素を利用しますが、黄色ブドウ球菌が分泌するタンパク質分解酵素も同じ働き路することが知られており、細菌由来のタンパク質分解酵素もインフルエンザの感染に関与している可能性がありました。

今回、歯周病など口腔環境が不良な方に多く認められる細菌Porphyromonas gingivalis(歯周病関連細菌)が産生するタンパク質分解酵素「ジンジパイン」がHAを開裂させ、インフルエンザウイルスの感染を促進させることを世界で始めて明らかにしました(下図)。この研究成果は、良好な口腔環境を保つことが、インフルエンザの予防につながる可能性を示唆しています。

私達は今回と2015年の研究成果により、口腔細菌がインフルエンザウイルスの感染過程における「侵入」と「放出」という2つの重要なステップにおいて、以下の作用によりインフルエンザウイルス感染を促進している可能性があります(下図)。

- Ⅰ.歯周病関連細菌P. gingivalisのジンジパインがインフルエンザウイルスのHAを開裂させることでウイルス感染を成立させる

- Ⅱ.口腔細菌(Streptococcus oralis)由来のNAがウイルスNAと共に働くことでウイルスの放出を促進する これらの研究成果は、不良な口腔環境がインフルエンザの発症や重症化に関わっていることを示唆しています。また、不良な口腔環境は誤嚥性肺炎の原因となり、インフルエンザ罹患後の二次性細菌性肺炎を引き起こす結果、インフルエンザが重症化しやすくなります。

- 口腔細菌がインフルエンザウイルス感染に及ぼす影響

したがって、健康な口腔環境を維持することは、歯周病のみならずインフルエンザや誤嚥性肺炎予防のためにも重要です。

- 本年も宜しくお願い致します

-

- あけましておめでとうございます。

本年も感染症免疫学講座を宜しくお願い致します。

研究室の2つの大きな研究テーマ、ミッションでもあります、1)口腔から考える呼吸器疾患進展メカニズムの解明、及び口腔健康管理におけるその予防対策(誤嚥性肺炎、インフルエンザ、COPD、肺癌、喘息、COVID-19等)及び、2)歯周疾患の病態解明と予防・治療法開発、を今年度はより目に見える形で前進できればと思案しております。 引き続きご指導、共同研究等どうぞ宜しくお願い致します。

また、雑誌:日本歯科評論さんでスタッフと共に昨年1年間担当したコラム「感染症および感染症研究の今」が、意外と好評だったようで、編集部さんのリクエストを受けまさかの2年目に突入しました・・。今年度も読者の方々に感染症、口腔により興味を持っていただく、身近に感じて頂けるような内容をピックアップしてまいりますので、こちらも引き続き宜しくお願い致します。

- 2025年1月号掲載「染症および感染症研究の今⑬」

- 若林健史先生に特別講義をして頂きました

-

- 歯周治療で著名な若林健史先生に「歯科医療を志す学生の夢と希望とは」のテーマで、3年生に対して特別講義を行っていただきました。研究セミナー同様、“学生さんに早いうちに違う世界を知ってほしい、色々見てほしい”の一環です。若林先生は毎年、歯科医療、臨床のすばらしさ・楽しさを熱く、時にユーモアを交え語ってくださいます。この授業をきっかけに多くの学生さんが若林先生のクリニックを見学に、さらには就職をした学生さんも複数います。

若林先生、お忙しい中今年度もありがとうございました。

- 山岸 誠先生(東大・新領域創成科)にセミナーをして頂きました

-

- 山岸 誠先生(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 感染症ゲノム腫瘍学分野)に、セミナー「成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)に対する日本発エピゲノム創薬」をして頂きました。エピジェネティック制御を介するウイルス転写研究を進める中で、わずか10年余りでその成果を創薬・上市まで達成されました(ファーストインクラスEZH1/2阻害薬バレメトスタット)。最近では、バレメトスタットの他の癌への応用を進めるとともに、メチル化ヒストンを標的としたエピゲノムの修正が、高悪性度の腫瘍細胞に対しても有効であることを発表されました (Nature 2024)。研究が直接多くの患者さんを救うことにつながる典型例を直接聞くことが出来、私達のみならず参加してくれた10名余りの学生さんも大いに刺激を受けたようです。

山岸先生は昨年から独立して研究室を運営されていますが、益々の発展を祈念しております。

山岸先生のNature論文のプレスリリース

https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/10804.html

東京大学 山岸研究室のHP

https://square.umin.ac.jp/yamagishi/index.html

- 「ミルキン」を用いて自分の菌を見る実習を行いました

-

- 学生さんに微生物に興味を持ってもらう、身近に感じてもらうために、グラム染色等に加え、自身の手の細菌を培養したり、手洗い実習をしてもらうなど、毎年体験型の実習を組み込むなど工夫してきました。今年は初めて、スマホで細菌がすぐに見られる携帯型微生物顕微鏡「見る菌:ミルキン」を用いた実習を行いました。当日は、ミルキンを貸与頂いた狩野社長も参加してくださいました。学生さんは初めて自分の口から採取した菌をスマホで観察。ピントを合わせることなく、すぐに自分の口腔細菌をみられるため、実習室のあちらこちらで大きな歓声が上がる実習となりました。やはり、“見える” “体験する”という事の大切さを改めて感じる実習となりました。学生さんも近い将来、患者さんに口腔の状態、口腔細菌を説明するイメージが沸いたのではと思います。ミルキンさんありがとうございました。

ミルキンさんのサイトでは、様々な口腔細菌の動画(ミルキンで撮影)が見られ勉強にもなります↓

https://www.mil-kin.com/library/

- 塚崎雅之先生(東大・医学部)にセミナーをして頂きました

-

- “顎骨癌の進展を骨膜が止める“という新しい発見をNatureに発表されたばかりの、塚崎雅之先生(東京大学医学部・骨免疫学)にセミナー「骨免疫学の未来」をしていただきました。大学から今に至るまでの経緯と考え、研究成果をわかりやすく話してくださいました。Natureの内容で1時間と思いきや、それはわずか10分余り(すごい‥)。常に先を見据えておられる塚崎先生らしい素晴らしい内容、あっという間の濃い1時間でした。

特に、歯科・歯学研究に対する熱い思い、「歯科から異分野にも通じるような… 特殊から普遍を示す研究を」という言葉が多くの方々に刺さったと思います。講演後には、塚崎先生にサインを求める学生さんもいたくらいで、多くの刺激を頂きました。

10月からは36才の若さで、骨代謝の名門;昭和大学歯学部の生化学講座の教授に着任されます。先生と塚崎教室の益々の発展を祈念しております。

塚崎先生のNature論文のプレスリリース

https://www.amed.go.jp/news/seika/files/000131041.pdf

昭和大学 塚崎研究室のHP

https://tsukasakilab.com/

- 日本歯科医師会雑誌(8月号)で座談会「口腔健康管理の未来:次のステージへ」(後編)が発表されました

-

- 日本歯科医師会雑誌の8月号に、「口腔健康管理の未来:次のステージへ -成人肺炎診療ガイドライン2024から読み解く誤嚥性肺炎対策における口腔管理の意義と歯科のミッション-(後編)」が掲載されました。初項には高橋英登 日本歯科医師会会長の力強いメッセージ(推薦の言葉)も掲載されております。

-

文字通り、今後歯科界がどう肺炎対策を歯科のミッションとしていくかが議論されております。7月号(前編)とあわせご覧いただけましたら幸いです。

-

口腔健康管理の未来. 「必要とするすべての人に口腔健康管理を届ける未来の実現」を願い青空と太陽の明るい光を背景とした図をデザイン、最後の図としてみました。

- デンタルの卓球部門において総合優勝(2連覇)しました!

-

- 長崎市立総合体育館で行われた、デンタル(第56回全日本歯科学生総合体育大会)において、今井が顧問を岡崎が監督を務める卓球部が去年に続き、総合優勝しました。100年の歴史ある卓球部ですが2連覇は初の快挙です。男女とも団体戦優勝は惜しくも逃しましたが、最終日のシングルスで国岡さん、富永君が優勝! 逆転総合優勝という結果になりました。特に、4年生の幹部、今年もデンタルに出てくれた5年生、そして参加メンバーは、昨年の北九州に続き長崎までお疲れ様でした。来年も鹿児島と遠くて大変ですが、ぜひ3連覇を!

- 日本歯科医師会雑誌(7月号)で座談会「口腔健康管理の未来:次のステージへ」が発表されました

-

- 日本歯科医師会雑誌の7月号に、口腔健康管理の未来:次のステージへ -「成人肺炎診療ガイドライン2024」から読み解く誤嚥性肺炎対策における口腔管理の意義と歯科のミッション-(前編)が掲載されております。文字通り、肺炎予防・対策は歯科のミッションの時代に突入しています。この座談会や研究、そして今後の取組みを通じて、口腔健康管理の普及、歯科のプレゼンスをさらに高める土壌づくりに少しでも貢献できれば幸いです。

-

-

8月号では、肺炎予防における口腔ケアの位置づけ・重要性について、医科と歯科の学会レベル、及び医師会と歯科医師会レベルでの連携と、国民への啓発などについて議論が及んでいます。「肺炎対策は口腔ケアと肺炎球菌ワクチンが車の両輪!2本柱で!」というキーワードが登場、医科の先生方から口腔ケアと歯科界に対してへの要望、エールを頂いております。

- 日本歯科医師会雑誌上で「肺炎対策に関する座談会」を企画・開催させて頂きました

-

- 現在、誤嚥性肺炎による死者数は、肺炎の死者数を凌駕する勢いです。今春、7年ぶりに改訂された日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン2024」には、誤嚥性肺炎の項目が新設されると共に、肺炎予防の項には肺炎球菌ワクチンに加え口腔ケアが明記されるに至っています。また、肺炎発症における口腔嫌気性菌の重要性にも触れられています。

医科歯科連携を前提に、誤嚥性肺炎は明らかに口腔と喉に発症と重症化を解く鍵がありますし、新・ガイドラインにおいても「肺炎予防としての口腔ケアの重要性」が叫ばれております。しかし、口腔ケア(口腔健康管理)の普及はまだまだです。また、歯科では本ガイドライン自体のことをご存じない先生がほとんどだと思います。

このタイミングで、ガイドラインの作成に携わった先生方、また感染症や呼吸器疾患がご専門の先生方に、肺炎の現状や新ガイドラインの意味するところを伺う、さらには口腔・歯科へメッセージを頂く機会ができればと考えました。

そこで、新ガイドライン作成委員会・委員長の迎 寛教授(長崎大学呼吸器内科)、前感染症学会理事長で新型コロナ対策では政府のアドバイザリーボードを務められた舘田一博教授(東邦大学医学部教授)、ガイドラインで口腔の箇所の取りまとめをされた丸山貴也先生(三重県立一志病院院長)にご参集頂き、米山武義先生(米山歯科クリニック)含め、座談会を開催させて頂きました。

長崎大学の呼吸器内科(第二内科)は呼吸器感染症の臨床・研究のメッカで、先代の河野教授から現在の迎先生に至る中で50人以上の教授を全国に輩出しています。館田先生は感染症学の重鎮です。肺炎に関する多くの論文を発表されており、口腔ケアにも造詣が深い丸山先生含め、ゲストの先生方から要望、熱いメッセージを頂いており。ぜひ、歯科医師会雑誌の7月号(前編)、8月号(後編)をご一読いただけましたら幸いです。 - 右から、米山先生、丸山先生、迎先生、舘田先生、今井

- 口腔細菌・口腔ケアの記載が倍増しています。

- 口腔衛生学会のシンポジウムで発表させていただきました

-

- 第73回日本口腔衛生学会学術大会(岩手県民会館)の大会企画シンポジウム「マイクロバイオーム研究の口腔保健への活用の伸びしろ」で、今井が「口腔における細菌ーウイルス相互作用」の視点から口腔と呼吸器の疾病を考える」の内容で発表させて頂きました。学会主催懇親会の席も用意して下さり、食事と共に岩手の伝統的な踊りを拝見させて頂いたりとコロナ開けの対面学会の良さを実感しました。当講座からは、大学院の西浦君・田村先生がポスター発表も行いました。シンポジウム企画・座長の竹下先生(九大)、久保庭先生(阪大)ありがとうございました。

- シンポジウムの概要を話される竹下先生(九大)

- 懇親会の様子

-

-

シンポジウムでご一緒させて頂いた、右から小松澤先生(広大)、竹下先生、久保庭先生と。

久保庭先生は、来月から阪大の予防歯科学講座の教授就任。おめでとうございます!

- 新学期(カリキュラム変更年)がスタートしました

-

- 今年は、旧カリキュラムから新カリキュラムへの移行年で、感染症免疫学講座は2年生と3年生に対し同時期に授業と実習を行います。前期は、月曜に2年生「感染症免疫学」を3コマ、木曜に3年生「感染と免疫・微生物学」を3コマ、金曜に「微生物学の実習」を。また、水曜には付属の衛生士専門学校の授業を、そして土曜はテストを実施と、なかなか大変な年になります。その他、主にCBTや国家試験対策として歯科学統合演習(3~6年)、及び3年生の基礎研究配属も担当します。

授業で1日終わる日もありますが、この1年、学生さんには良い授業をしつつ乗り切りましょう。 -

-

実習のヒトこま…

自身での手洗い前後の、細菌数を目で確認してもらいます。 洗い残しがかなりあることを実感できます。その他、グラム染色や細菌の性状試験、免疫学的な実習を行います。

- 送別会・学位お祝い会をおこないました

-

- 高橋君の送別会と、唐橋君の学位取得お祝い会を行いました。高橋君は、学位取得後もポスドク含め3年間、研究に携わってくれました。後輩の指導や教室の運営にも積極的にかかわってくれました。唐橋君はコロナとともに大学院生活がスタートしましたが、論文がBBRCに掲載され、無事博士号取得です。学位の予備審査時間はこれまでの最速でしたね。

一旦区切りですが、これからもリサーチマインドを持った臨床医であり続けてくださいね。 - 高橋君へ 唐橋君へは渡辺先輩から

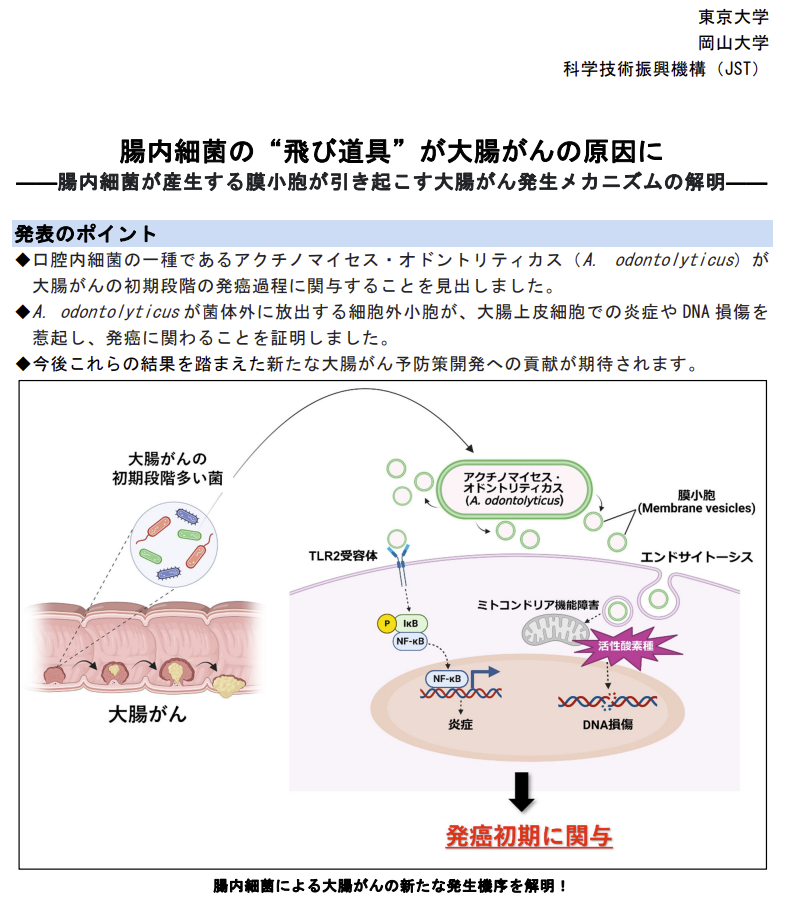

- 宮川先生(東大消化器内科)の「口腔細菌と大腸癌発症に関する研究」がプレスリリースされました

-

- 共同研究に参加させて頂いた、宮川佑先生と大塚基之先生(東大消化器内科. 大塚先生は現 岡大消化器内科教授)の論文がプレスリリースされるとともに、日経バイオテク、Yahoo News、QLifeProなどに取り上げていただいております。

口腔内細菌:アクチノマイセス・オドントリティカスが膜小胞を放出することにより、腸上皮細胞の炎症を招くとともに、DNA損傷も引き起こすことで大腸癌の発症に関与する、という内容になります。

Miyakawa Y et al, Gut bacteria-derived membrane vesicles induce colonic dysplasia by inducing DNA damage in colon epithelial cells. Cell. Mol. Gastroenterol. Hepatol. 17(5), 745-767. 口腔細菌を使用した膨大かつマウスのみならずオルガノイド等まで使用した大変な実験の数々・・。 宮川先生・大塚先生、大変興味深い共同研究に参加させて頂きありがとうございました。 - 宮川先生・大塚先生によるプレスリリースの研究概略図

プレスリリース 東大病院

https://gastro.m.u-tokyo.ac.jp/topics/detail/?id=585

日経バイオテク https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/release/24/02/06/19341

YahooNews https://news.yahoo.co.jp/articles/da3c3ae7e253b8b40b69fef65e498ca296d5fa0d?page=1

- 日本臨床微生物学会総会で教育講演をさせて頂きました

-

- 2月10日 第35回日本臨床微生物学会総会・学術大会(パシフィコ横浜ノース)で今井が教育講演「口腔の特性と常在細菌叢 -口腔衛生状態と呼吸器疾患との関連」をさせていただきました。

口腔の紹介と、特に誤嚥性肺炎やCOPD等と口腔細菌との関連、及び口腔健康管理の重要性を述べさせていただきました。とても大きな学会でいくつものセッションが同時進行、かつ歯科・口腔に関するセッションは本講演のみ(歯科関係がおられない‥)でしたので、会場が閑散とならないか心配でしたが、多くの先生方にお立ちより頂きました。講演後の質問も含め、改めて口腔・口腔細菌に対する注目度の高さを実感することができました。口腔の重要性を考え、本講演を設定くださいました山岸由香先生(高知大医)及び大会関係者の方々に改めて感謝申し上げます。 - 連載コラム「人類 VS 感染症 -歯科臨床医にも知ってほしい感染症の今」(日本歯科評論)がスタートしました

-

- 日本歯科評論において、「人類 VS 感染症 -歯科臨床医にも知ってほしい感染症の今」と題するコラム(全12回)がスタートしました。

第1回;食中毒への唾液の関与!? -ノロウイルスが唾液で移る可能性が明らかに (1月号)

第2回;コロナに打ち勝つための武器:mRNAワクチン -全く新しいワクチンの開発 にノーベル生理学・医学賞 (2月号)

今後もなるべく興味を持っていただけるような、読んでみたくなるような話題を取り上げ、なるべくわかりやすく紹介したいと思っています。読者の方々のプチ知識となりましたら幸いです。 - 日本歯科医師会雑誌1月号に総説が掲載されました

-

- 日本歯科医師会雑誌1月号p43-52に、「口腔と呼吸器疾患との関連 ~予後を分ける口腔健康管理の重要性~」 (神尾宜昌, 田村宗明, 岡崎 章悟, 今井健一) が掲載されました。

2021年の1月号に続き、今回も表紙に私たちの総説の図を採用していただきました。新春号への執筆の機会を与えて頂きありがとうございました。 - 歯界展望に「口腔に存在するウイルスの存在意義」が掲載されました

-

- 歯界展望11月号に「口腔におけるウイルスの存在意義 ―ウイルス学的視点は歯周治療を変えうるのか?」が掲載されました。シリーズ座談会 臨床と基礎の融合2の企画で、高井基晋, 塚崎雅之, 吉野晃先生と座談会形式でおこなわれました。完成してみれば20ぺージ近くと、なかなか読み応えのあるもの?になっているのでは、と思います。詳細は、歯界展望11月号をご覧ください。

- 第66回秋季歯周病学会のシンポジウムで発表しました

-

- 長崎で行われた、第66回秋季歯周病学会で、今井がシンポジウムにて「歯周病原細菌が全身の疾患に及ぼす影響 -細菌-ウイルス-宿主相互作用の観点から」のタイトルで、大学院生の唐橋君、中島さんが口演発表を、渡辺先生、高木さんがポスター発表を行いました。シンポジウムにお声がけくださった、大会長の吉村篤利先生(長崎大学)ありがとうございました。

夜には、佐藤秀一教授(歯周科)の還暦祝いを行いました。エンゼルスの赤い帽子をプレゼント。長崎の締めはおにぎりということで、最後はおいしいおにぎりをいただき、対面学会の良さを感じた2日間となりました。 - 歯科基礎医学会が日大歯学部で開催されました

-

- 9月16日(土)~18日(月・祝)、第65回歯科基礎医学会学術大会(大会長:小林真之先生)が本学で行われました。スタッフ総出で運営に参加しましたが、学会史上最も多くの参加者だったとのことです。微生物関係のセッションや昼の微生物部門の談話会では、会場が埋まるほど多くの先生が参加してくださいました。シンポジウムでは、川端重忠先生(大阪大)とともに「口腔と全身疾患研究の最前線 口腔微生物の‘倜儻不羈’」を企画・座長をさせていただきました。シンポジストの先生方、また、このような機会を与えて頂きました小林大会長、篠田準備委員長に改めて感謝申し上げます。

- 9月17日の微生物学部門の談話会の様子

- 岡崎助教が参加した共同研究がJ. Thorac. Oncol.(IF:20.4)に受理

-

- 岡崎助教が参加した共同研究がJournal of Thoracic Oncology(IF:20.4)に受理されました。

- デンタルの卓球部門において総合優勝しました!

-

- 福岡・門司で行われた、デンタル(第55回全日本歯科学生総合体育大会)において、今井が顧問を岡崎が監督を務める卓球部が総合優勝しました。100年の歴史ある卓球部ですが33年ぶりの快挙です。日本大学歯学部全体では、総合準優勝でした。

遠くて暑い暑い門司の体育館での実施でしたが、とても素晴らしい光景を見ることが出来ました。コロナでデンタルも4年ぶり・・ 試合はもちろん、試合に出ていない部員が常に選手をサポートする姿にも青春・熱いものを感じました。国岡キャプテン(4年)はじめ部員の皆さんは、伊豆での合宿に続き福岡までお疲れ様でした。来年も長崎と遠くて大変ですが、ぜひ連覇を! - 実習の打ち上げと歓迎会を兼ね納涼会を行いました

-

- 微生物の実習の打ち上げと酒井先生(歯周科)の研究への参歓迎会を兼ね、納涼会を行いました。お好み焼き、もんじゃ、焼きそば食べ放題のお店でした。コロナが落ち着き4年ぶりに全て対面で実習が行われ、その後に打ち上げができるのは感慨深いですね。酒井先生、共同研究頑張りましょう!

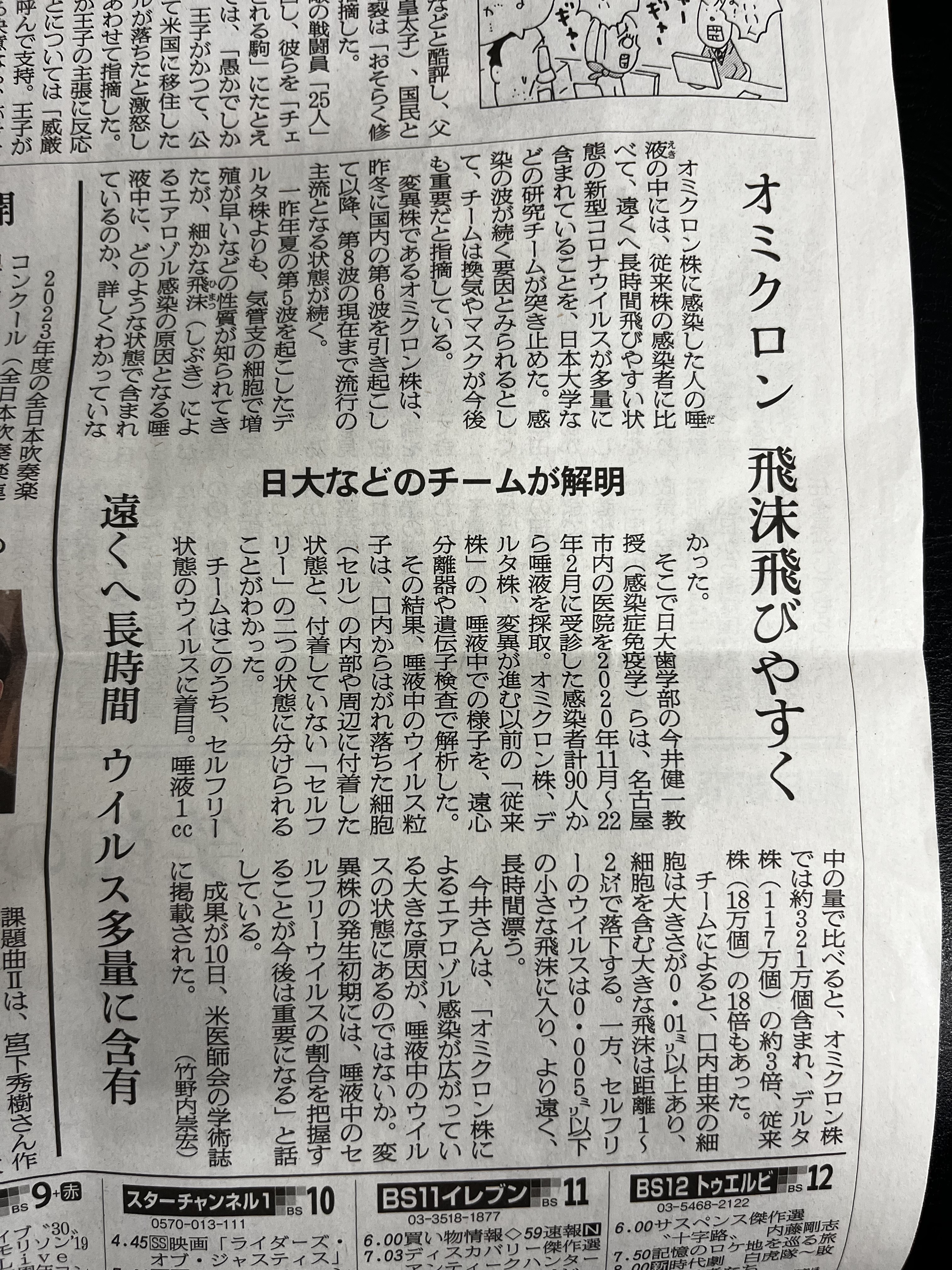

- オミクロン株の論文内容が新たに多くの新聞で報道されました

-

- 私たちの新型コロナウイルス オミクロン株の研究内容を、新たに共同通信社がニュースとして配信してくださり、6月30日付でデーリー東北、信濃毎日新聞、北日本新聞、山陽新聞、日本海新聞、徳島新聞、熊本日日新聞、 南日本新聞など15誌が新聞記事として、毎日新聞等がwebニュースとして紹介して下さいました。

研究内容の詳細は、HPの2023年1月10日の記事「JAMA Network Open (IF: 13.37)に論文を発表!」をご覧頂けましたら幸いです。 - 「エビデンスに基づく歯科診療における医療関連感染対策実践マニュアル」が発刊

-

- 今井が、編集・執筆にかかわった「医療関連感染対策実践マニュアル」が発刊されました。10年使用できるマニュアル作りを目標に、新興感染症のみならず再興感染症が流行した場合においても歯科医療従事者として適切な対応ができるよう、最新の知見を基に感染対策の実践方法が多くの写真と図とともにわかりやすく解説せれています。

- 【編集委員】小林隆太郎 石垣佳希 今井健一 【監修】一般社団法人 日本歯科医学会連合

- 戸原玄先生(東京医科歯科大 摂食嚥下)にセミナーをして頂きました

-

- 昨年に続き、戸原玄教授(東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科老化制御学系

口腔老化制御学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野)に大学院特別講義をしていただきました。今年度は、「未来を切り開くこれからの摂食嚥下リハビリテーション」というタイトルで、特に若手の先生方へメッセージ性のある講演をして頂きました。教員、大学院生に加え、多くの研修医や学生さんも参加し大いに刺激を頂きました。講演の後には両大学のスタッフを交え研究打ち合と親睦会も。戸原先生、スタッフの皆さんありがとうございました!

以下、戸原先生の抄録の一部です。これからの歯科にとても大切なことですよね。

「・・・・ いったん歯科という枠を取り外した部分で構想を広げて、臨床でも研究でもよいのですが一周回って歯科に戻ってくると全く新しい世界が見えてきたりするものです。特に若い方たちがこれから夢をもって仕事ができるように、なるべく楽しくお話ができればと考えております」

特に若い先生方や学生さんらにとって、歯科の仕事がさらに魅力あるもとなるよう、歯科界の未来が明るいものとなるよう、引き続き共同研究よろしくお願い致します。 - 対面授業と実習がスタートしました

-

- 4年ぶりに3年生への対面授業がスタートしました。新校舎で初めての対面授業となります。前期は、「感染と免疫」、「微生物」と実習、後期は「病原微生物と感染症」の授業を担当します。学生さんの反応をみながらの授業はやはりいいものですが、この当たり前のことが3年もの間出来なかったわけです。パンデミックの脅威を改めて感じますし、この経験は忘れてはならないと思います。

- マスクをつけての授業となります

- 実習ではグラム染色、菌の分離・同定、免疫学的検査などを実施します

- 蓮池先生の米国留学 送別会を行いました

-

- 主に東海大学の幸谷教授との共同研究を進めてくれていた蓮池先生(歯周科)が、来週からアメリカ留学に。ささやかな送別会を行いました。蓮池先生は、SARS-CoV-2と口腔に関するNature Medicineの論文(SARS-CoV-2 infection of the oral cavity and saliva. PMID: 3376740)を出されたKevin M Byrd先生の所に留学されます(現ADA Science & Research Institute)。まだお若いByrd先生ですが、まさに新進気鋭のDDS研究者で、常に一流誌への掲載を目指しておられます。蓮池先生は、世界中から集まるサンプルを、最先端の手法も取り入れ解析していくそうです。幸谷先生とのウイルスに関する共同研究にも通じる部分もありそうですので、コラボなど非常に楽しみです。日本からByrd先生の所への留学は先生が初めて、またラボの立ち上げ時期でもありますので、苦労もあろうかと思いますが、先生の益々の発展を祈念しております!

(送別会のスタート時間がちょうどWBCの決勝、日本 対 アメリカ戦の9回裏・・。 優勝の瞬間をお店のテレビ見届けることになりました) - 蓮池先生(右)にささやかな餞別を

- みんなで写真を撮りました

- JAMA Net Open誌掲載論文の内容が新聞等で紹介されました

-

-

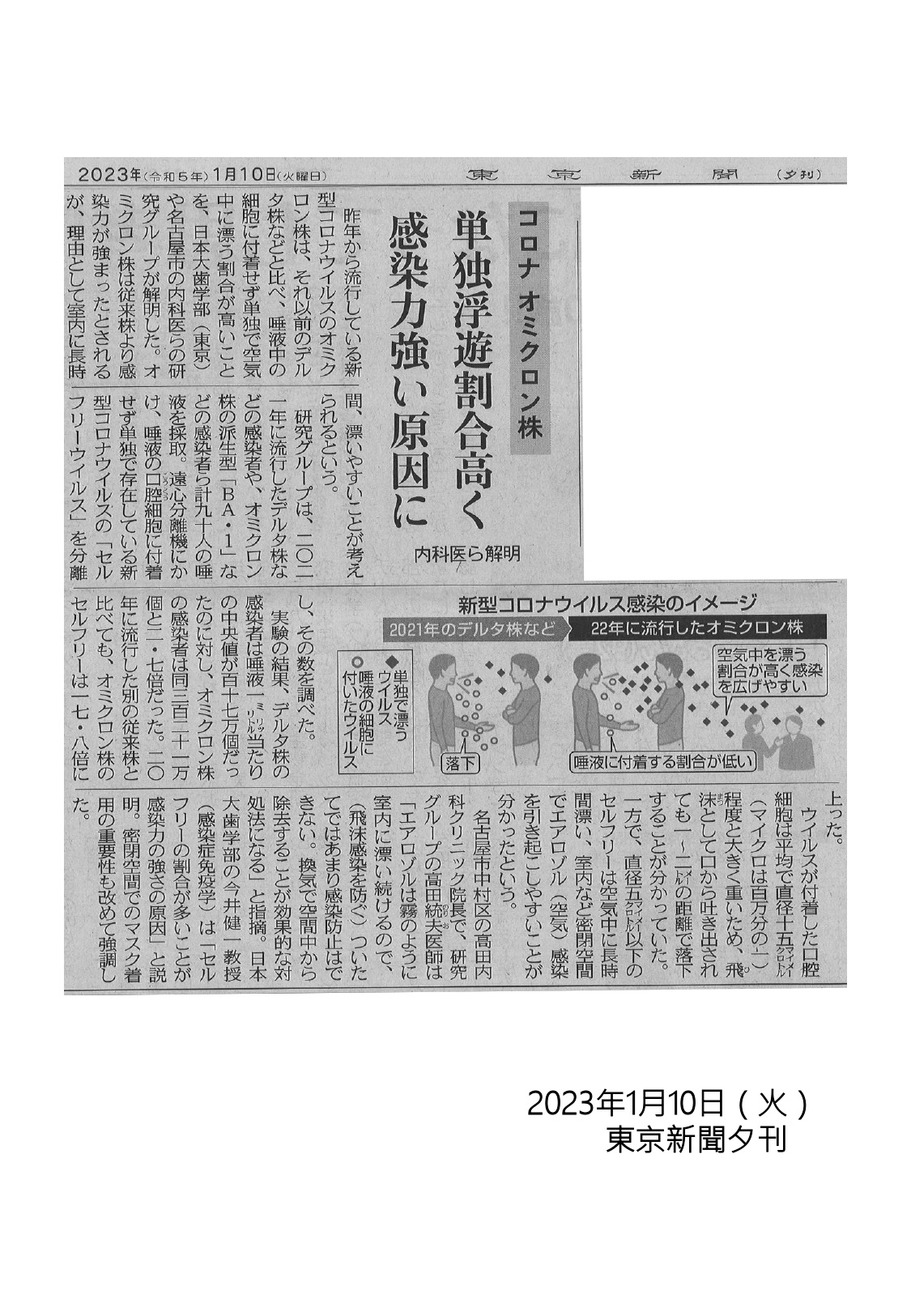

「SARS-CoV-2 Omicron variant in human saliva in cell-free form」JAMA Netw Open. 6(1):e2250207, 2023. の内容が、朝日新聞(1/11夕刊)、中日新聞(1/10朝刊)、東京新聞(1/10夕刊)、日本歯科新聞(1/17)等の新聞や、webニュース(朝日新聞デジタルやヤフーニュース等)および、TVのニュースなどでも紹介されました。

コロナの基礎研究での新聞報道が減る中、小さくない記事で紹介して下さっています。

研究内容のわかりやすさ、重要性が伺えるのではと思います。

- 朝日新聞 1月12日夕刊

- 中日新聞 1月11日朝刊

-

※ 関連記事を歯学部の広報誌(桜歯ニュース217号(20230115) に記載しました(4ページに掲載)

https://www.dent.nihon-u.ac.jp/about/oushi-news/

※ 日本大学新聞や、 日本大学HP、歯学部HPでも紹介して頂きました。

- JAMA Network Open (IF: 13.37)に論文を発表!

-

-

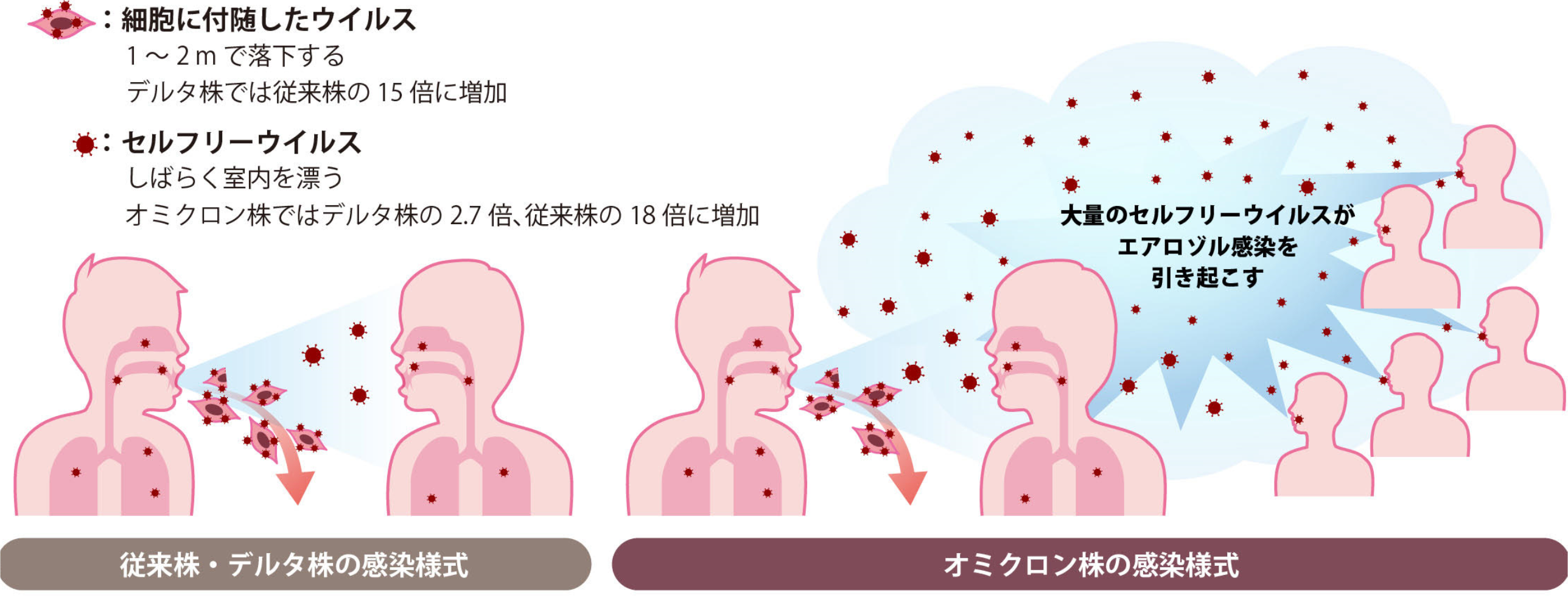

オミクロン株はなぜ爆発的な感染拡大を引き起こすのか?

エアロゾル感染における「セルフリーウイルスの重要性」を提唱

概 要

髙田内科クリニック(名古屋市)・ 髙田統夫院⾧ら本学の兼任講師3名と共に、新型コロナウイルス・オミクロン株感染者の唾液中には、 宿主細胞の内外に付随していない裸のウイルス(セルフリーウイルス)が従来株やデルタ株よりも高比率に含まれていることを、世界で初めて発見しました。 この成果は、世界3大医学雑誌の一つである JAMA(米国医師会雑誌)の姉妹誌:JAMA Network Open で 1 月 9 日(米国東部標準時11時)に公表されました。細胞に付随しているウイルスと比較すると、セルフリーウイルスはとても小さく軽いため、唾液に覆われた状態でも室内に⾧時間漂うことが可能です。オミクロン株では、このセルフリーウイルスの唾液への排出量がデルタ株の2.7倍、従来株の17.8倍と大幅に増加したことが、エアロゾル感染による新型コロナウイルス感染症の爆発的拡大につながったものと考えられます。

- 1)唾液中の新型コロナウイルス量を一桁単位まで定量することにトライしました。

以前はPCRのCt値からウイルス量が多いか少ないかを推察するのみでした。

私達の定量結果と、検査のために行ったPCR(検査会社が実施)のCt値とがしっかり相関することも確認しました。 - 2)その結果、唾液1ml中、123万個(従来株)~1860万個(デルタ株)ものウイルスが存在することを、実際の数として示すことが出来ました。

- 3)細胞が存在しない唾液上澄み中の、セルフリーウイルスの定量にトライしました。同時に、唾液上澄み中には細胞DNAが0.5%未満しかないことも確認しました。

- 4)オミクロン株感染者では、唾液中のセルフリーウイルスの量が1ml中に約 321 万個で、従来株の約18万個 やデルタ株の約117万個と比較して大幅に増加していることを発見しました。さらに全唾液中に占めるセルフリーウイルスの割合も、オミクロン株では21.3%と、従来株やデルタ株に比べて約4倍も高いことが判明しました。これらのことが、オミクロン株の感染力の強さの一因と考えられます。

- 5)「エアロゾル・空気感染におけるセルフリーウイルスの重要性」を世界で初めて提唱しました。

今回の研究成果を表す概念図

-

本研究成果が社会に与える影響 (本研究成果の意義)

オミクロン株の出現以降、エアロゾル感染が加わり爆発的感染となりました。現在継続中の第8波では、1日あたりの感染者数・死者数は過去最高を更新しています。また、細胞に感染しやすくなったり、免疫から逃れやすくなったりしている新たなオミクロン株も出現していますので、今後も注意が必要です。 本研究により、オミクロン株が「なぜ爆発的な感染を引き起こすのか?」の疑問に対して、唾液中のセルフリーウイルスの増加という一因を提示することが出来ました。この成果は、オミクロン株流行時には感染者がいつどこで感染したのかがわかりづらくなっていることや、大規模クラスターが多発している現状を説明し得るものと考えられます。また、感染予防策としての換気の必要性と密閉空間でのマスク着用励行の根拠ともなりますので、特に高齢者や基礎疾患等を有する方々が多く集まる場所や病院などでは、引き続き目に見えないエアロゾルや飛沫対策としての換気と密閉空間でのマスク着用は重要と考えられ、これまでの感染予防策を継続することが推奨されます。 さらに本研究は、「エアロゾル・空気感染におけるセルフリーウイルスの重要性を初めて提唱した」という点でも重要です。この概念は、新型コロナ感染症のみならず、インフルエンザや麻疹、水ぼうそうなどの他のウイルス感染症に適応されるのはもちろんのこと、未知のウイルス感染症が発生した際、そしてウイルスに変異が生じる度にそのウイルスの性状を知り感染対策を企てるための基本概念として適用されるものと考えます。

※研究の背景、および詳しい解説は以下のPDFをご参照ください。 PDFファイルはこちら

掲載論文の詳細

掲載論文の詳細 タイトル:SARS-CoV-2 Omicron variant in human saliva in cell-free form.

著者名:Imai K*, Ikeno R, Tanaka H, Takada N.

* corresponding author

誌名:JAMA Network Open. 2023; 6(1): e2250207.

- 総説の被引用回数が2年間で100回に到達

-

- 2021年に発表した、「口腔の不衛生・口腔細菌の誤嚥とCOVID-19」に関する総説の被引用回数が2年間で100回に到達しました(グーグルスカラーによる被引用回数。J-Stageには64回、Scopusでは51回、 Web of Science: 48回)。100回の被引用はなかなか難しいかと思いますが、短期間での達成となりました。

コロナの第8波以降、高齢者においては、コロナ罹患後に多くのヒトが誤嚥性肺炎で亡くなることが問題となっています。誤嚥性肺炎と言えば、口腔細菌の関与です。コロナに罹患することで、発熱や基礎疾患の進行などにより口腔ケアがおろそかになります。そうすると、肺炎に関与する口腔内の菌を誤嚥する確率が高まります。誤嚥性肺炎を発症し、救急に運ばれることで病院も逼迫します。

口腔の不衛生とコロナの関係は着目されつつありますが、コロナ初期にその関連性に関して記した総説になります。

総説論文はこちら↓

Takahashi Y, Watanabe N, Kamio N, Kobayashi R, Iinuma T, Imai K (2020) Aspiration of periodontopathic bacteria due to poor oral hygiene potentially contributes to the aggravation of COVID-19. J Oral Sci, 63(1), 1-3.

ちなみに、自身の論文の引用回数をみてみたところ、一番引用されている論文は、 以下のHIVの転写とヒストンメチル化との関連論文で、270回でした。

Imai K, Togami H, Okamoto T (2010) Involvement of histone H3 Lysine 9 (H3K9) methyl transferase G9a in the maintenance of HIV-1 latency and its reactivation by BIX01294. J Biol Chem, 285(22), 16538-16545.

- 歯科基礎医学会のシンポジウムで発表

-

- 徳島大学で行われた、第64回歯科基礎医学会学術大会のメインシンポジウム2 『我々がこれから直面する、備えるべき感染症』にて、神尾・今井が 「口腔に見出されるウイルスの存在意義 -細菌-ウイルス相互作用-」 という内容で発表しました。 学会は台風のため翌日が中止となる大変な状況での開催でしたが、企画・座長の藤猪英樹先生(慶応大学医学部生物学)ありがとうございました。

- キックオフミーティングを開催

-

- 新しい大学院生、高木さん(歯周科)、中島さん(歯周科)、西浦君(補綴科)が、研究に参加してくれました。中島さんは鹿児島大学歯学部から日大へ移動しての参加です。それに伴い、今年もキックオフミーティングを開催しました。スタッフや先輩の大学院生がこれまでどのような研究をしてきたのか、しているのかを紹介、お互い議論しました。 6月から本格的に実験を頑張りましょう!

- 岡﨑先生の歓迎会

- この4月、東京理科大学から岡﨑省悟先生が当講座に参加してくれました。岡崎先生はこれまで主に口癌の研究を行ってきました。これから、癌の基礎研究、歯周病炎症と癌との関連、肺がんや食道癌の研究を進めていきます。

歓迎ランチ会の後に、新旧校舎前で記念撮影をしました。 - 新学期開始 細菌学 ⇒ 感染症免疫講座へ

-

- 新学期がスタートしました。今年度もコロナのため授業はオンライン、実習の一部だけが対面です。

- 今年度から、授業と研究内容を鑑み、講座名を細菌学講座から、感染症免疫学講座に変更して頂きました。校舎も講座名も新しくなった2022年度。心機一転頑張りましょう!

2022年3月31日

- 田中一先生のご退官お祝い会

- この3月で田中一先生が定年のためご退官になります。コロナ渦のため、新しい研究室でささやかながらお祝い会をしました。大学院を含め約40年間。本当にお疲れ様でした。 引き続きよろしくお願いします。

- 学位授与式

- 横江君(歯周科)、高橋君(補綴)、鈴木君(口腔外科)、河野さん(社会人;口腔外科)へ学位が授与されました。4年間、臨床の合間をぬっての研究お疲れ様でした。あっという間の4年間でしたね。引き続き頑張りましょう!

- 新校舎へ荷物の搬入

- 引越し屋さんがあっという間に搬入してくれました。新しい研究室でセットアップを行います。

- ラボ引越し -旧校舎から荷物の搬出-

- 慣れ親しんだ1号館から引越しのため、スタッフ総出で荷物の確認と選別、梱包をしました。 新校舎の研究室は、共同研究室が出来た関係で、これまでの約1/3のスペースとなるため、多くの荷物を処分せねばなりませんでした・・。

- 新校舎が完成

- 新校舎が完成し内覧会が行われました。これから本格的に引越し作業が始まります。

- 新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針作りに参画

-

-

日本歯科医師会から「新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針」(第2版)がリリースされました。ニューノーマルにおける指針となりますが、昨年の第1版に続き今井先生が指針策定タスクチームのメンバーとして参画しました。今後起こりうる第6波対策のみならず、この未曾有の経験を後世に正しく伝え、類似パンデミックの脅威に備えるためにも、改めてウイルス感染症における口腔の位置づけと院内感染防止対策を理解することは重要です。

-

- 詳しくは日本歯科医会のHP(https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/#8)及び、(https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/20211108_coronavirus_shikashinryoushishin2.pdf)をご覧ください。

- 医学のあゆみで特集「口腔と全身疾患」を企画しました

- 伝統ある医学雑誌:医学のあゆみで、口腔に関する特集「口腔と全身疾患研究の最前線」を企画・執筆する機会を頂きました。

-

口腔と全身との関連性が科学的に検証され、歯周病をはじめとする口腔疾患が全身疾患と密接に関係していることが明らかとなってきました。今回の特集では、豊富で固有な微生物層を抱える口腔と全身疾患との関連を研究する各分野の第一人者の先生方に、疾患発症に関わる最新知識を解りやすく解説頂きました。口腔は、アルツハイマー病、呼吸器疾患、循環器疾患、糖尿病、腸管のディスバイオーシス、早産・低体重出生、関節リウマチ、そしてサルコぺニアまで、文字通り体幹体肢・全身の様々な疾病と深く関わっていること、全身の健康と口腔の健康とは密接に関係していることを本特集を通じて、歯科の先生方はもちろんのこと、特に医科をはじめとする他科の先生方にご理解いただければ幸いです。

- 特集の内容は以下になります。

.jpg)

2021年6月14日

- 論文がジャーナルの表紙に採用されました

- 「新型コロナウイルスと口腔」に関するReview論文がInt J Mol Sci誌(IF:5.923)の表紙に採用されました。内容に関しては以下をご覧ください。

SARS-CoV-2 Infection and Significance of Oral Health Management in the Era of “The New Normal with COVID-19”. Imai k, Tanaka H. Int J Mol Sci.;22(12):6527 2021. - 研究業績を更新しました

- 詳しくは、HPの実績欄をご覧ください。

下記に発表論文の内容を一部紹介します。

1)Porphyromonas gingivalis enhances pneumococcal adhesion to human alveolar epithelial cells by increasing expression of host platelet-activating factor receptor. FEBS Lett., in press.

歯周病菌による肺炎発症のメカニズムとして、歯周病菌が肺炎起因菌の受容体であるPAFRを誘導すること、その誘導にジンジパインという酵素が関与していることを見出しました。歯周病菌の誤嚥により、肺炎起因菌の感染が促進される可能性があります。

2) Porphyromonas gingivalis gingipains potentially affect MUC5AC gene expression and protein levels in respiratory epithelial cells. FEBS Open Bio. 11(2):446-455.

昨年、世界の死因の第3位となった慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者さんではムチンの過剰産生により気道の狭窄や喀痰過多が起こりCOPDが増悪します。歯周病菌が、マウスの肺において、ムチンのコア蛋白であるMUC5ACの発現とムチンの産生を誘導することを見出しました。歯周病菌の誤嚥は、気管支の狭窄を引き起こすことで呼吸機能の低下に関与している可能性があります。

3)Structural Comparison of the SARS CoV-2 Spike Protein Relative to Other Human-Infecting Coronaviruses. Front Medicine. 7:594439.

新型コロナウイルスの感染、およびワクチン開発において最も重要な役割をなすウイルスのスパイク蛋白質(S蛋白)の構造比較に関する知見を、主にコンピュータ―を用いた構造計算解析により明らかにしました。

4) Expression of the SARS-CoV-2 Receptor ACE2 and Proinflammatory Cytokines Induced by the Periodontopathic Bacterium Fusobacterium nucleatum in Human Respiratory Epithelial Cells. Int J Mol Sci.;22(3):1352.

歯周病菌のFusobacterium nucleatum が新型コロナウイルスのレセプターであるACE2の発現を誘導することを見出しました。ACE2は喫煙によりその発現が上昇することが知られていましたが、微生物による上昇は初めての知見かと思われます。

5) Osteoclastogenesis in Epstein-Barr virus-induced erosive arthritis in humanized NOD/Shi-scid/IL-2Rgamma null mice. PLOS ONE, in press.

日大医学部:武井教授グループらとの共著ですが、EBVによる関節部の破骨細胞形成をヒト化マウスを用いた実験で証明しました。関節リウマチと似た病態である歯周病での実験を進めています。

- 新学期スタート&新校舎の建築進む

- 新学期の授業が始まりました。今年もコロナの影響で授業はZoomでのWeb授業となります。実習は感染対策のうえ一部対面で実施します。密にならないよう学生さんを2班に分け、金曜日の午前と午後に同じ実習を2度行います。グラム染色などを体験してもらいます。

- この小部屋でPC画面に向かって授業を行います。

- 秋の完成に向け、新校舎の外観もだいぶ見えてきました。2018年10月にオープンした新病院の隣に建築中です。基礎系講座の研究室の他、講義室や図書館、共同研究施設などが入ります。当講座は年明けに新校舎の5階に引越し予定です。コロナが落ち着いた折には、ぜひお立ち寄りください。

- 新型コロナ唾液検査の現場を紹介するリポートを執筆

- 検査に関するニュースが毎日流れますが、その裏には、報道される感染者数の何倍もの検査が実施されています。これほどまでに検査のニュースが繰り返されることは、一生に一度あるか無い事かと思いますが、実際の唾液検査の現場をご覧になられたことがある方はほとんどいないと思われます。歯界展望3月号では、歯科医療従事者が毎日のように接する唾液、その唾液を使用したCOVID-19の実際の現場を紹介しています。

検査は、どのような天気であろうが、どのような患者が来院しようが休む ことはできません。治療に関わる医療従事者の方々はもちろん、感染者の早期発見に尽力する方々がいることを忘れてはなりません。

リポート形式の読み物として書いておりますので。興味ある方は、以下をご覧ください。

今井健一, 髙田統夫: COVID-19唾液検査の現状と課題 1.-内科クリニックからの現場リポート-. 歯界展望3月号, 137(3), 474-484. 2021

※5月号には続編として、唾液検査・研究に関する内容「唾液研究・検査の重要性と新たな展開」が掲載されます。 - COVID-19:口腔ケアの重要性に関する総説を執筆

- 日本歯科医師会雑誌の1月号に、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19):

口腔との関連と口腔健康管理の重要性.」を執筆しました。2020年7月号の歯界展望「新型コロナウイルスのBiology -ウイルスの特徴から口腔との関連まで-」のアップデート版のような感じになります。

肺炎やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者さんの肺や気管支では歯周病原細菌が悪さをしていることが。私たちの研究などから分子レベルでわかってきました。同じ呼吸器の疾患ですので、同様のことがCOVID-19患者さんの肺などで起こっていても不思議ではありません。実際に、COVID-19患者さんの肺から口腔細菌が見つかったり、歯周病とCOVID-19進展との因果関係が研究レベルでわかりつつあります。

口腔ケアはCOVID-19の重症化に関わる基礎疾患:COPDや糖尿病の予防のためにはもちろんのこと、COVID-19患者さんにおいてもとても重要だと考えられます。

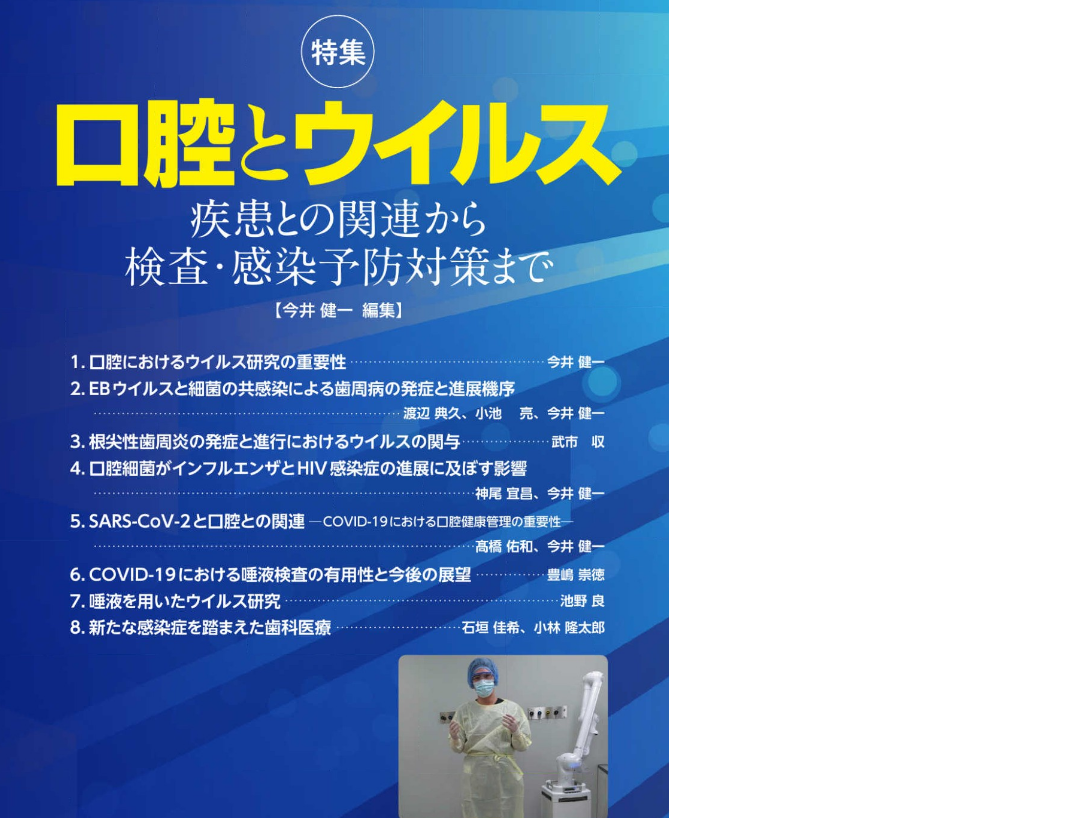

詳しくは、以下をご覧ください。 今井健一, 小林隆太郎: 新型コロナウイルス感染症(COVID-19): 口腔との関連と口腔健康管理の重要性.日本歯科医師会雑誌, 73(10),5-18.2021 - 歯科医療冬号の特集「口腔とウイルス」を企画

- 季刊 歯科医療 2021年冬号の特集 「口腔とウイルス ~疾患との関連から検査・感染予防対策まで~」を企画しました。わが国の政策の基本方針である「経済財政運営と改革の基本方針2020(骨太の方針2020)」においても「細菌性やウイルス性疾患の予防という観点も含め、口腔の健康と全身の健康の関連性を更に検証」と明記されるなど、口腔とウイルス感染症との関係が注目されています。

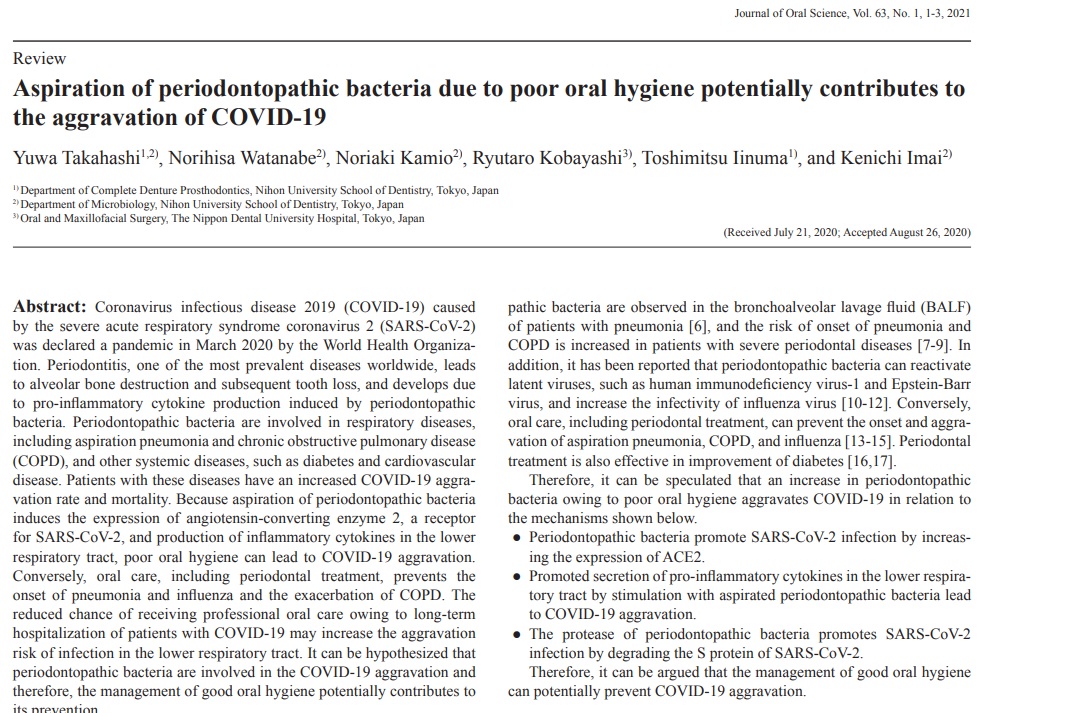

特集の内容は以下になりますが、特に北海道大学医学部 豊嶋教授の「COVID-19における唾液検査の有用性と今後の展望」は、昨年の6月、わが国でもCOVID-19の検査が唾液でも認められるようになった経緯・研究そのものが時系列で書かれておりますので必見です。 - 口腔不衛生とCOVID-19に関する英文総説を発表しました

- 特に高齢者では唾液と共に口腔細菌を誤嚥する機会が増えます。また、SARS-CoV-2の蔓延が長引くほど、専門的口腔ケアを受ける機会が減るため口腔が不衛生となります。COVID-19により入院した場合も同様です。COVID-19患者で歯周病原菌をはじめとする口腔細菌の誤嚥がおこると、続発性の肺炎の原因となるのみならず、呼吸器におけるACE2の発現と炎症性サイトカインの産生誘導が起こるため、下気道においてウイルスと細菌による負の炎症スパイラルが起こる可能性があります。

一方で、口腔健康管理(口腔ケアと口腔機能管理)はCOVID-19患者においても重要で、上述の作用を抑制することによりCOVID-19の重症化を防ぐことにつながるかもしれません。 -

詳しくは以下をご覧ください。 Aspiration of periodontopathic bacteria due to poor oral hygiene potentially contributes to the aggravation of COVID-19 (Review). Takahashi Y, Watanabe N, Kamio N, Kobayashi R, Iinuma T, Imai K. J Oral Sci. 63(1):1-3. doi: 10.2334/josnusd.20-0388

.png)

- 新型コロナウイルス感染症を踏まえた歯科診療の指針作りに参画

- 日本歯科医師会発行の「新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針」(第1版)の作成に、今井先生が指針策定タスクチームのメンバーとして参画しました。Withコロナ時代の歯科診療のための新たな指針となります。詳しくは日本歯科医会のHP(https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/#8)及び、(https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200812.pdf)をご覧ください。

- 新型コロナウイルスに関する総説を執筆しました

- 歯界展望 7月号に、総説「新型コロナウイルスのBiology -ウイルスの特徴から口腔との関連まで-」を執筆しました。

4月末(一部5月7日)時点での情報に基づいたものですが、詳しくは、歯界展望 2020年7月号,136(1), 4-16.をご覧ください。

※ 医歯薬出版のHPの「コロナウイルス関連論文 無償公開のお知らせ」の所から無料でダウンロードできます

- 歯界展望 7月号に、総説「新型コロナウイルスのBiology -ウイルスの特徴から口腔との関連まで-」を執筆しました。

- Web授業が開始しました

- 新型コロナウイルスの影響で前期の授業と実習はWebで行われることになりました。遠隔授業対策委員の先生方が苦労してセットアップして下さったシステムを使用し授業を行います。

- 歯科界における新型コロナウイルス対策

- 新型コロナウイルスが世界中で猛威を奮っており、3月11日にWHOがパンデミックを表明、わが国でも4月7日に緊急事態宣言が発出される事態となりました。歯科診療にも大きな影響が出ていますが、まずは新型コロナウイルス感染症を正しく知ることが大切です。今井先生が、日本歯科医学会連合の新型コロナウイルス感染症対策チームの一員として、日本歯科医学会連合のHP(http://www.nsigr.or.jp/)にて、「国民のみなさまへ」「歯科医療従事者のみなさまへ」等の情報発信に協力しています。

- 大学院生に学位記が授与

- 大学院生の渡辺君(歯周病科)、小池君(口腔外科)、氷見君(歯内療法科)に学位記が授与されました。4年間お疲れ様でした。

しかし、学位は通過点ですので、これからも研究と臨床に励んでください。引き続き良い研究をしましょう!

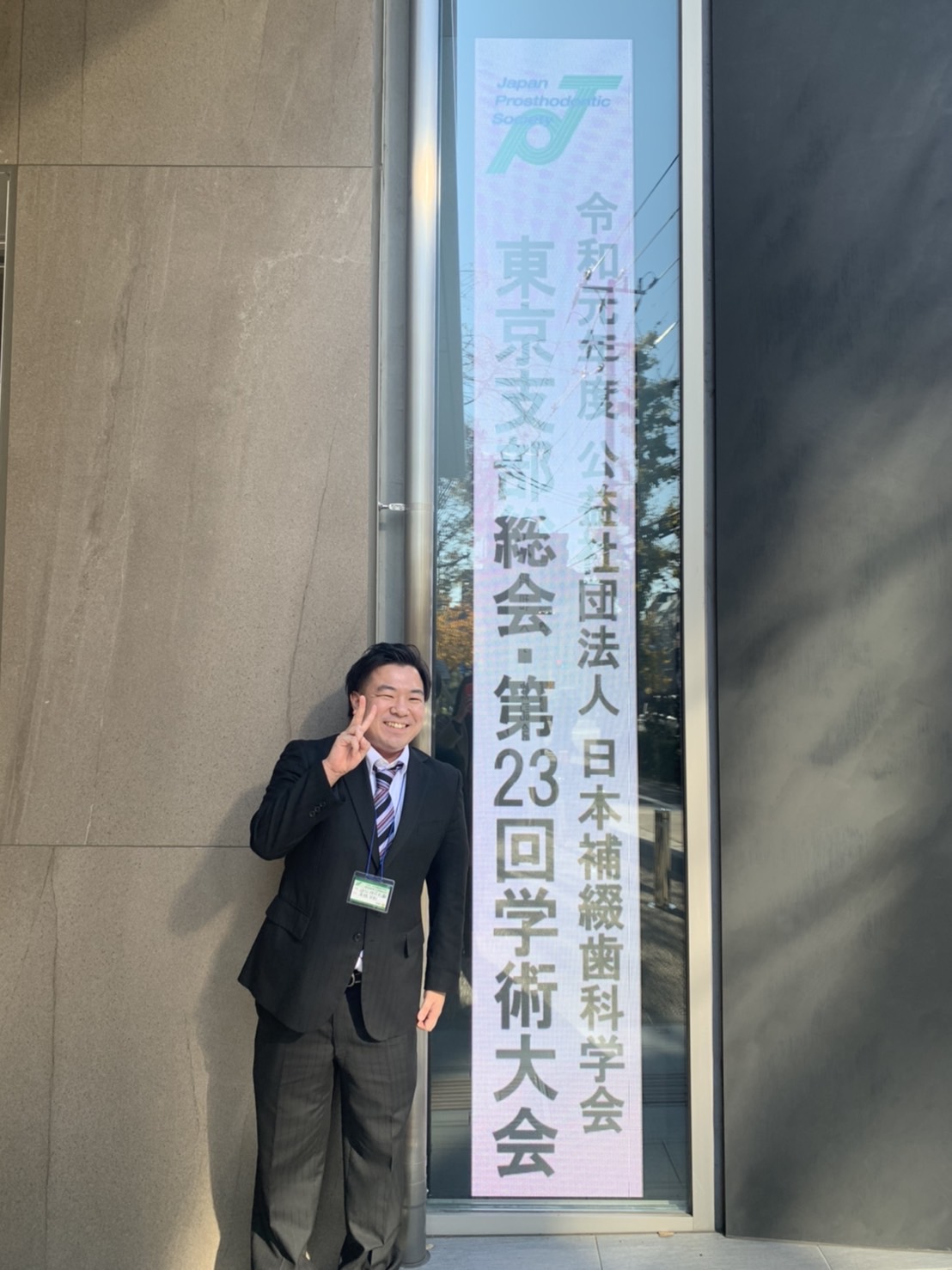

- 学会で優秀発表賞を受賞

- 大学院生の高橋佑和君が、日本補綴歯科学会・東京支部総会・第23回学術大会(昭和大学上條記念館)の口頭発表:下気道の炎症性疾患と口腔との関連で、優秀発表賞を受賞しました。

- 新病院棟がオープンしました

- 旧病院の隣に新病院が開院しました。地下には新しい学生実習室が、最上階には100周年記念ホールもできました。併せて臨床系の講座の医局も移動となりました。旧病院の解体作業も始まり、次は3年後の完成をめざし新校舎の建設がスタートします。

- 新病院の入り口

- 診療室の様子

- 100周年記念ホール

- 地下の学生実習室

- 昭和大学の桑田教授に授業をして頂きました

- 「感染と免疫」の授業の中で、昭和大学歯学部口腔微生物講座の桑田教授に自然免疫に関する講義をして頂きました。 他大学の先生の講義を聞いて、学生さんたちも刺激になったと思います。

- 微生物実習;グラム染色試験

- 大腸菌と黄色ブドウ球菌の混合液をグラム染色してもらいました。 これまでの3回の実習で、ほとんどの学生さんがグラム陽性/陰性の染め分けが出来るようになっていました。

- 球技大会に参加

- 東京武道館で行われた学部の球技大会に参加しました。綱引きや、ドッジボール、騎馬戦などが行われました。

- 新年度の授業と実習が始まりました。

- 学会で優秀発表賞を受賞

- 第27回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会にて、大学院生の宮さんが優秀発表賞を受賞しました。

演題名:口腔細菌による肺炎発症メカニズム–歯周病原菌による呼吸器上皮細胞からの炎症性サイトカイン発現誘導–

- 新病院の外観が見えるようになりました。

- 10月の開院に向け準備が進んでいます。

- 歯科医療 秋号の特集を企画

- 歯科医療 2017年秋号の特集 「口腔管理と口腔微生物 ~疾患の発症から予防・治療まで~」を企画しました。以下のような内容になります。

1) 序 ─ 健康長寿に貢献するために

2) 歯周病の病因に関する最近の話題 ー細菌とウイルスの共感染ー

3) 根尖性歯周炎の病因と治療に関する最近の話題

4) 口腔細菌と呼吸器疾患との関連 ー口腔ケアの重要性ー

5) 有病高齢者・要介護高齢者に対する口腔ケアと摂食嚥下リハビリテーション

6) 周術期における口腔機能管理の重要

7) 歯周治療にともなう全身の健康回復

- 大屋先生に学位記が授与されました

- 社会人大学院生の大屋学先生に学位記が授与されました。今後は研究の成果を臨床に活かしつつ地域医療と後輩指導などに引き続き貢献してください。益々のご活躍を祈念しておりますが、たまにはラボに遊びに来てくださいね

2020年6月23日

2020年5月11日

2020年4月8日

2020年3月 25日

2019年12月 8日

2018年 10月 1日

2018年 5月 28日

2018年 5月 23日

2018年 5月 22日

2018年 4月 4日

2018年 3月 24日

2018年 3月 15日

2017年 10月 1日

2017年3月25日

2020年11月20日

2020年8月11日

2021年1月12日

2021年1月20日

2021年4月20日

2021年4月1日

2021年2月19日

2021年11月8日

2021年7月2日

2022年1月21日

2022年1月28日

2022年2月4日

2022年3月25日

2022年4月1日

2022年4月5日

2022年5月19日

2022年9月20日

2023年1月20日

2023年1月10日

2022年12月26日

2023年3月22日

2023年4月6日

2023年5月24日

230719.jpg)

230719.jpg)

2023年6月20日

2023年7月1日

2023年7月20日

2023年8月15日

2023年9月1日

2023年9月20日

2023年10月16日

2023年11月1日

2024年1月19日

2024年1月30日

2024年2月25日

2024年2月12日

2024年4月3日

2024年3月27日

2024年5月11日

2024年5月13日

.jpg)

2024年7月22日

2024年12月18日

2024年12月16日

2024年12月13日

2024年9月10日

2024年8月23日

2024年8月16日

2025年2月19日

2025年1月21日

2025年1月15日

2025年1月9日

2025年1月6日

.JPG)

.JPG)

.JPG)